当社では、論理と感情を同時並行的に進めていくというコンテンツプロデュース特有の経験を軸に、資金調達を中心としたベンチャーキャピタリスト、金融商品取引業をはじめとした経営者経験を合わせて、戦略面と広報面がバラバラの施策になりがちな中堅企業やスタートアップ企業に特化して、両者を統合した新規事業開発支援を提供しています。

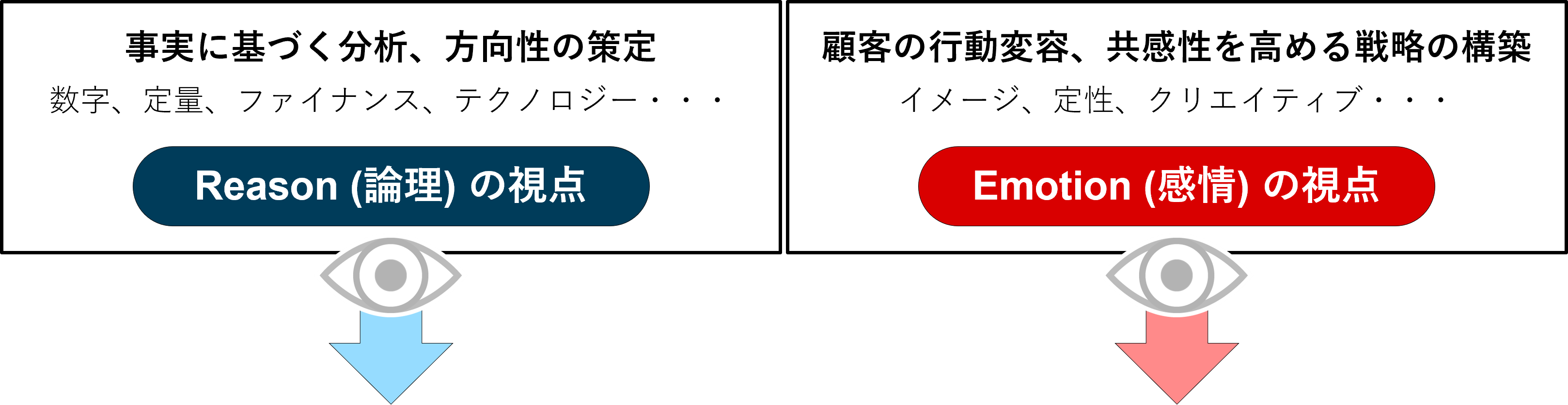

関連会社である株式会社Fledgeと連携しながら、通常は別々になりがちな、戦略コンサルティングファームが得意とする現状分析や定量的な目標設定といったロジック (論理) の視点と、広告代理店やクリエイティブファームが得意とする顧客の意識変容や共感性を高める戦略の構築といったパッション (感情) の視点を組み合わせて、クライアントの課題解決を図るという部分が特徴となっております。

実際に、中小企業庁が推進する100億宣言を行うような企業に対して、国の補助金などを活用した資金面からの支援を実施するなど、企業の成長を多角的に後押ししています。

さらなる成長を目指す中堅企業においては、既存顧客に向けた新製品・サービスの開発や既存製品・サービスの他産業への展開など、社内ベンチャーや、企業連携、企業買収を含めた新規事業を成長の柱においているところも少なくありません。ただし、中堅企業は資金力こそあるものの、既存事業とのシナジー効果をどう生み出すか、社内外の人材活用、人材獲得をいかに進めるか、上場企業の場合は株主から期待される継続的な企業の成長性をいかに実現するかなど、ゼロベースではないが故の課題が存在します。

当社では、論理的な面を中心とした事業計画の立案とともに、株主、顧客、取引先といったあらゆるステークホルダーの感情面の動きにも注目して、長期的な関係構築の戦略も立案していきます。

まず、当社側の理解のために、以下のような情報を収集し、クライアントとの情報共有の素地を構築します。守秘義務契約を交わしたうえで、書類で把握できるものは可能な限り事前に情報を収集し、データでの共有が難しい情報については、情報セキュリティの観点から直接クライアントの事務所に伺って把握します。

①-A クライアントの内部状況の確認

会計情報、非会計情報を軸に現在のクライアントの状況をお伺いします。基本的な方策は、M&Aを実施する際に行われるデューデリジェンスの手法を用います。会計情報においては税務申告書の情報を中心に、貴社の資産収益構造を把握します。また、非会計情報は、組織状況、外部企業との関連性など、5フォースを中心に把握します。特に現状の顧客リストに注目し、顧客のリピート率や、単価の確認等を行います。

①-B クライアントを取り巻く状況の確認

特に大口の顧客がどこなのか、どういった特徴を持つのかといった顧客分析、製品・サービスに関係する技術の変化、顧客志向の変化などの観点からお伺いします。また、想定されているターゲット市場についてもこの段階でお伺いします。

①-C クロスSWOTの作成

上記A、Bを軸に一般的なSWOTを作成したのち、この時点で考えられる方向性をクロスSWOTの形で、新規事業の方向性をいったん整理します。

既存顧客が抱いているクライアント自身及びクライアントの製品・サービスに対するブランドイメージを調べます。ただし、大規模な調査は想定せず、関係者へのヒアリングや既存調査を集約することにより把握します。

②-A 現状の企業ブランド調査

既存顧客の他、ターゲットとなる新規市場の顧客への浸透状況を図ります。

②-B 現状の製品ブランド調査

ここは経営者ヒアリングです。以下の3点に分けてお聞きしますが、最終的な判断の優先順位は、WANT→MUST→CANの順番で考えたいと思います。この理由は追ってご説明させていただきます。また、最終的な戦略が固まった段階で、この内容は変わっていく可能性があります。

③-A 解決しなければならない課題は何か (MUST)

収益面は結果として重要ですが、売上利益の確保は最終的なKGIとなりますので、ここでは中間的な目標課題に注目します。

③-B 解決できる人的、組織的能力は何か (CAN)

現時点でできることとある程度の期間を要すれば達成可能な問題について整理します。

③-C 解決したい分野、方法論は何か (WANT)

論理的には合っている戦略でも、企業風土や経営陣の志向として、その戦略を実施したくないという場合があります。この部分の確認を最も重要視しております。

課題解決においては、ここが最も重要なハイライトと捉えております。多様なアイデアがあるかと思われますので、成長マトリックスのフレームワークで整理をし、検討可能なアイデアを数多く抽出します。下記のいずれのケースにおいても、既存顧客に対する現状のサービス提供の関係強化が主軸となることには変わりありません。

④-A 現状のサービスを新規顧客に向けて開拓する

基本的には、プロモーション計画となりますが、フローとしての広告宣伝活動ではなく、既存顧客との関係強化を軸としたブランド戦略の立案を中心とします。

④-B 既存顧客に対して新規サービスを提供する

既存顧客のペルソナを分析し、他の製品やサービスを受け入れる余地について検討します。

④-C まったくの新規事業・サービスを開発する

特別な環境が整っている場合は、ここも検討してみます。主にM&Aのような財務戦略が軸となります。

上記戦略を絞り込んだ上で、個々に市場の成長性などを検証しながら事業の可能性評価を行います。

⑤-A 外部調査の活用

調査の実施においては、特に欧米での状況、アジア圏での先行情報などの情報収集を軸に、公開されているリサーチ会社のレポートなど、基本資料の収集から入り、外部の調査会社にピンポイントで調査依頼をかけます。

このタイミングでいったん基本戦略を作成し、経営会議にかけることを目標とします。このフェーズ以降は、このタイミングでの経営判断によって、方策が変わってくることとなります。

⑥-A 目標の設定

⑥-B 方法論の選択

基本戦略に基づき、社内における組織編成(タスクフォース形成)を行い、人モノ資金といったリソースの準備をします。場合によっては、各関係会社の再編等も視野に入れ、資本政策を考慮する必要性がある場合もあります。

⑦-A 社内における組織編成等

顧客への展開のためには、イメージ戦略が必要です。社内のプロジェクトリーダーをもとに、外部スタッフによるクリエイティブチームを構成します。

⑧-A 外部クリエイティブチームの編成

スタートアップ企業においては、限られた経営資源の中で、VC等からの資金調達をはじめとする財政基盤の整備が特に重要となります。また、株式価値を希薄化させない競争型補助金の獲得については、技術系の多くのスタートアップ企業が検討するところです。

当社では、民間からの資金調達、行政からの補助という、「私」「公」のやや性格のことなるステークホルダーからの資金調達を同時に実現するために、双方に活かせる経営計画の整備を経営者との継続的な対話を通じて一緒に作っていきます。また、補助金獲得に向けた申請及び採択後の事務処理のサポートも行っています。

スタートアップ企業向けの補助金・助成金事務処理サポートについては、関連会社である株式会社Fledgeのサイトをご覧ください。